Toot Toot Aa Beirut, 1989

Depuis ma naissance, mes parents ne se sont plus rendus au Liban. L’aéroport est toujours fermé quand ils souhaitent y aller. Est-ce la raison pour laquelle mon père me chantait comme berceuse Toot Toot Aa Beirut de Marcel Khalifé ? Vingt ans plus tard, quand on me demanderait dans un cours de théâtre de chanter une chanson de mon enfance et, alors que les autres apprentis comédiens et comédiennes choisiraient Frère Jacques ou je ne sais quelle comptine dans le genre, je fredonnerais le plus naturellement du monde, me surprenant moi-même, ces quelques mots en libanais demandant à mon père de m’emmener faire un tour à Beyrouth ?

Je ne saisis plus rien de ce que mes parents me disent. J’ai beau écouter et réécouter nos entretiens, ce qu’ils me racontent n’a aucune logique. Même eux ne se retrouvent plus dans leur propre histoire. Plus rien n’a de sens, ni les dates, ni les faits.

Tout devient brouillon vers la fin de la guerre, le chaos s’installe. C’est la période la moins traitée par les chercheurs et les historiens, las de cette guerre où, durant ces années, les alliances se font et se défont au gré des événements, où il n’y a plus aucun enjeu sauf les petits enjeux politiques. Les années se mêlent et s’entremêlent. L’armée syrienne occupe le pays, les milices se sont subdivisées en sous-milices. Les chiites s’entretuent, les chrétiens aussi. On dit qu’une guerre israélienne et syrienne a lieu par Libanais interposés au sein des même camps, c’est aussi à ce moment-là que le Hezbollah impose son hégémonie dans le sud du pays.

Même les seigneurs de guerre ne savent plus pourquoi ils se font la guerre mais tout le monde tire et dans tous les sens. J’imagine mon père dépité regarder le journal de vingt heures sur Antenne 2. On était en 1990 : « L’horreur libanaise, la folie, la démence, ce sont les mots employés par les survivants du carnage de Beyrouth. La bataille entre chrétiens est plus meurtrière que tous les précédents combats. Les affrontements entre les soldats du général Aoun et les Forces libanaises ont fait 555 morts et 1800 blessés en un peu plus d’une semaine. » Des images de Beyrouth détruites se succèdent, une voix off les introduit : « Une ville de fracas, de destructions, de mort. » Des missiles tombent, puis on voit un cercueil à moitié ouvert porté par trois hommes. Ils croisent trois femmes qui portent leurs affaires dans de grands sacs plastique transparents, elles ont l’air d’avoir pris la fuite de chez elles. « Michel Aoun, cinquante-six ans, général de carrière veut incarner la souveraineté libanaise. Il accuse de trahison tous ceux qui ne sont pas d’accord avec lui. Beaucoup de chrétiens voient en lui un homme intègre capable de les sauver. Il est déterminé à en faire la preuve à n’importe quel prix. En face, Samir Geagea, quarante ans, un certain charisme, il sert ici la main de soldats prisonniers mais les Libanais le savent, il n’a jamais réussi ce qu’il a entrepris. Aujourd’hui, il le dit lui-même, cette bataille à laquelle il participe n’est pas la bonne bataille, allez comprendre. » Apparaît le visage de Geagea, moustachu, le « moine soldat » comme certains l’appelaient : « Je dis au général Aoun, ce n’est pas le temps. On a un grand ennemi à qui faire face, ce sont les Syriens, c’est une grande armée. Il nous faut, au contraire, ces jours-ci, essayer de ramasser et d’amasser toutes les troupes nécessaires pour pouvoir lutter contre les Syriens. » La voix reprend sur des images d’une femme âgée seule et abandonnée sur la route : « Et pourtant, la bataille fratricide continue, la solution : le jugement de Salomon. Que celui des deux qui aime le plus son pays l’abandonne à l’autre pour qu’au moins déchiré, exténué le Liban survive. »

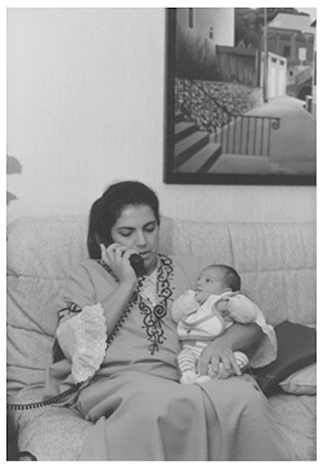

Ma mère appelle ses frères le plus souvent possible. Je passe des heures dans ses bras à la regarder et l’écouter parler. C’est comme si toutes ces heures passées à l’entendre m’avaient amené à écrire cette histoire des années après. Comment pouvait-il en être autrement ?

Elle se souvient d’une fois où mon père s’est emporté, elle n’oubliera jamais ce moment, il hurlait la voix pleine de sanglots sur l’un de ses amis qui ne voulait pas quitter Beyrouth avec ses enfants. Un journaliste qui ne trouvait plus de travail depuis des années. Il disait à mon père : « Je ne peux pas quitter le Liban, je vais mourir loin de ce pays, et j’ai peur que mes enfants oublient l’arabe. »

Mon père lui avait répondu : « Qu’ils oublient l’arabe ! Mieux vaut ça que mourir ! Mieux vaut ça que mourir ! Et de toute façon, qui parlera encore l’arabe ? Qui se souviendra de cette langue ? C’est une langue déjà morte. Putain de vie. Pourquoi faillait-il être libanais ? »

Ces phrases à propos de la langue arabe, mon père me les a déjà dites quand il me voyait bafouiller à la lecture de ses poèmes, et entendre mon père, ce professeur d’arabe, me dire ces mots m’avait déchiré.

« Le téléphone ne marchait presque jamais, je devais réessayer des dizaines de fois, c’est dingue la patience que j’avais » me dit ma mère. Une vidéo visionnable sur le site de l’INA et montrant les Libanais de Marseille en avril 1989 met en images et en mots ce que ma mère me raconte. On voit la main d’une femme libanaise composer un numéro. Sur ces images, une voix off dit : « Surtout ne pas se décourager, composer et recomposer sans cesse un numéro dans l’espoir infime d’obtenir enfin une mère ou un frère. Composer encore le numéro et attendre, attendre parfois des heures, des jours et des nuits pour qu’enfin une voix chère vous réponde. » Apparaît un homme, la cinquantaine, peut-être un peu plus, qui porte de grandes lunettes de vue, et qui réussit enfin à avoir quelqu’un à l’autre bout du fil. Avec un fort accent libanais, il dit : « Alexis ? Jean Zaya. Kifak ? Comment va ta santé ? » Puis surpris, agacé, inquiet, il hurle : « Ça va ? ! » S’ensuit un reportage de Libanais manifestant dans les rues de Marseille, des personnes interrogées qui expriment leur désarroi jusqu’à la fin du reportage où une conversation retentit alors avec des images de bombes à l’écran :

– Allô ?

– Allô maman, ça va ?

– Non, ça ne va pas, ça ne va pas du tout.

– C’était très dur ?

– Notre Liban. Feu, flamme et fumée. Des bombardements partout.

– Oui, et…

– Pas d’électricité. Pas de l’eau. On n’a rien, absolument rien. On a peur, tout le temps.

– Ils ont bombardé beaucoup ?

– Ils ont bombardé partout. Beyrouth, Achrafieh, les montagnes. […] Ils n’ont rien laissé.

La guerre touchera le quartier de la librairie de mes oncles quand les chrétiens se tireront dessus entre eux. « Ces années sont les plus dégueulasses » me dit encore ma mère. Ce terme de « dégueulasse » , elle l’a employé tout le long de nos entretiens pour me décrire la guerre du Liban, si bien que, lorsque des Libanais devant moi ne s’accordent pas sur le nom à donner à cette guerre (certains la nomment : guerre par procuration, d’autres : la guerre pour les autres, la guerre civile, les guerres civiles, la guerre du Liban ou encore les guerres du Liban), je m’inspire de ma mère et je dis : « Guerre dégueulasse. Appelons-la la guerre dégueulasse. »